Indien hat sich im letzten Jahrzehnt zu einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht entwickelt und verzeichnet bereits beeindruckende Erfolge in verschiedenen Branchen. Das Land hat eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen und ist heute ein Vorreiter in vielen Bereichen.

„Indien auf dem wirtschaftlichen Erfolgspfad. Der Blick auf eine kommende Supermacht. Entwickelt sich gerade ein zweites China?“ weiterlesenHuman Invest betreut nun 80.000 Kunden (Kontoinhaber)

Noch Ende Mai war es soweit. Human Invest konnte seinen 80 tausendsten Kunden (Kontoinhaber) begrüssen. Es handelte sich um einen deutschsprachigen Anleger aus Südafrika, der natürlich anonym bleiben wollte. So betreuen wir nun Stand 1. Juni 2023 auf Anlegerseite deutlich mehr als 80.000 Kunden.

Wir sagen aufrichtig DANKE, für so viel Vertrauen.

Stand 01. Juni 2023 verwaltet Human Invest jedoch auch mehr als 1 Milliarde Euro Anlagekapital. Hinzu kommen noch rund 390 Millionen Euro unseres internen Sicherungsfonds. So wurde bereits Monate zuvor die Grenze zur Milliarde deutlich überschritten.

Hohe Reputation bei der Sicherheit

Dieser Erfolg basiert auf der hervorragenden Reputation die Human Invest vor allem bei auf Sicherheit bedachten Anlgern geniest. Und hierzu zählen neben einer absoluten Diskretion, auch der stets garantierte Persönlichkeitsschutz. Dieser besteht dabei auch gegenüber jeglichen westlichen Juristikationen oder staatlichen Institutionen. Ganz besonders wichtig ist dies jedoch für Menschen, die in wirtschaftlich eher unstabilen Weltregionen leben. Deren Länder von inneren Unruhen heimgesucht werden, oder die sich sogar im Krieg befinden.

Die Menschn spüren die Veränderung

Aber auch in den sog. „stabilen“ Ländern des Westens herrscht inzwischen ein erhöhtes Sicherheitsbedüfnis. Die Menschen spüren vermehrt, wie der Staat gegenüber seinen Bürgern regelrecht „übergriffig“ wird, und dabei seiner eigenen Bevölkerung immer höhere Lasten auferlegt. Dies nicht nur durch immer stärkere Bevormundung und finanzielle Belastungen, sondern auch durch eine wirtschaftsfeindliche, ideologisch ausgerichtete Politik. Der ungehinderte Zuzug nahezu mittelloser Flüchtlinge in Europa und Deutschland ist hierbei nur ein Teilaspekt des Problems.

Die Analysten des Human Invest „Thinks Tanks“ sagen voraus, dass dies nicht gutgehen wird. Diese Einschätzung teilen inzwischen auch immer mehr Menschen, und sie sorgen deshalb auch mit einer sicheren und vom Staat nicht angreifbaren Geldanlage schon heute vor.

Dort Geld anlegen wo die Wirtschaft weiter wächst

Die Sicherheit bei Human Invest, gepaart mit den sicheren Renditen (Festzinsen), die sich in der Realwirtschaft heutzutage nur noch in den ausfstrebensten ökonomischen Zonen der Welt erwirtschaften lassen, ist der Grund des großen langjährigen Erfolges. So nehmen alle Kontoinhaber seit mehr als 25 Jahren in Form guter Zinsen am Aufstieg Asiens (Chinas) teil. Mag dieser sich auch manchmal verlangsamen (Corona-Krise), so ist das Ergebnis doch heute schon deutlich sichtbar. Die Schaffung einer neuen Weltordnung für mehr Gleichheit zwischen den Völkern. Letztendlich auch dadurch die Schaffung eines globalen Friedens.

Dieses Ziel teilen inzwischen Tausende von Menschen. Und so ist es kein Wunder:

Fast alle unsere Neukunden kommen auf persönliche Empfehlung

Dies alles jedoch unter der Prämisse unseres Gründers, bei dem vor allem auch die Humanität des Bankwesens im Vordergrund stand. Einer Finanzwelt die keine Menschen zurücklassen wollte, und die das Ziel des allgemeinen Wohlstands schon damals verinnerlicht hatte. „Neues Denken überwindet alle Grenzen“, ist deshalb auch heute noch der Slogan unseres Unternehmens.

Human Invest bietet nun Konten in der chinesischen Währung Renminbi/Yuan

Der Renminbi/Yuan hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Stabilität gegenüber dem US-Dollar, Euro und anderen wichtigen Währungen erfahren.

Dies macht ihn zunehmend zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit auch für internationale Investoren. Besonders aber die von der chinesische Regierung garantierte Kurs-Kontinuität zur Verringerung von Risiken beim Warenhandel, sorgt auch bei allen Anlagen für höchste Währungssicherheit.

„Human Invest bietet nun Konten in der chinesischen Währung Renminbi/Yuan“ weiterlesenDie Verschuldung der USA bei China

Die USA sind das am höchsten verschuldete Land der Welt. Ende 2020 betrug die Gesamtverschuldung der US-Regierung rund 27,8 Billionen (27.800 Milliarden) US-Dollar. Bis Ende 2023 werden es voraussichtlich 32,8 Billionen sein. So fragen sich inzwischen viele Anleger, ist eine Geldanlage in dieser Währung überhaupt noch sicher?

„Die Verschuldung der USA bei China“ weiterlesen(Teil 2) Situationsanalyse des Ukraine Krieges

Im ersten Teil dieser Analyse bewerteten die Experten des Human Invest „Think Thank“ die bisherigen Kriegsgeschehnisse, sowie die eigentlichen Ursachen dieses großen Konflikts. Dies besonders auch aus einem geschichtlichen Kontext heraus, jedoch stets mit einem klaren Blick auf das heutige Zusamenspiel der weltweiten Wirtschaft und deren kriegsbedingten Störungen.

In diesem zweiten Teil wagen unsere Analysten jedoch nun Prognosen zur Beendigung des Krieges und zeigen auf, wie die Welt sich in Bezug auf eine „Neue Weltordnung“ zukünftig verändern wird. Hierbei wird jedoch auch vor einem inzwischen nicht mehr gänzlich unwahrscheinlichen Atomwaffeneinsatz und dessen Vorzeichen gewarnt,

Doch selbst wenn dieses schlimmste Szenario nicht eintritt, wird sich in der kommenden Nachkriegszeit das Verhältnis vieler Staaten zueinander bereits deutlich verändert haben. Die hegemonistisch auf die USA ausgerichtete Weltordnumg geht zwar langsam, aber deutlich spürbar, ihrem Ende entgegen.

Dies hat vor allem Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die zukünftigen Finanzmärkte. Es wird beschrieben wie sich Sparer und Anleger auf die nachfolgenen daraus resultierenden wirtschaftlichen Veränderungen schon heute einstellen sollten.

Chinas zukünftiger Einfluss auf die Ukraine

Nach Meinung führender chinesischer Wirtschaftsinstitute, stellt die Ukraine nach Kriegsende für China ein sehr interessantes neues „Seidenstrassen-Land“ dar. Ist der Frieden erst einmal wiederhergestellt, könnte die Ukraine durch ihre geografische Lage als Bindeglied zwischen Ost und West fungieren.

Dies natürlich erst, wenn die unseligen Sanktionen gegen Russland wieder beendet sind. Denn Russland ist und bleibt eines der rohstoffreichsten Länder der Erde. So könnte Russland mit der partnerschaftlichen Unterstützung von China, sowie der Ukraine als Transferland, wieder die gesamte Welt, vor allem aber die Staaten Europas konkurrenzlos günstig beliefern.

Für China erscheint die Ukraine auch deshalb besonders attraktiv, da dort ein sehr großer Bedarf bei der Ersatzbeschaffung von im Krieg zerstörten Produktions- und Gebrauchsgütern entstehen wird. Auch zur weiteren wirtschaftlichen Erschließung des Westens durch chinesische Unternehmen (Automobilindustrie), bietet sich die Ukraine förmlich an.

Besonders aber Chinas Bauindustrie, die ihre Leistungsfähigkeit durch unzählige Infrastruktur-Projekte in vielen Weltregionen bereits bewiesen hat, kann der Ukraine beim Wiederaufbau maßgeblich helfen. Möglicherweise gepaart mit einem Kreditprogramm, wie es China auch seinen anderen Seidenstrassen-Ländern anbietet. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass im kommenden Frieden die westlichen Unterstützungen für die Ukraine nicht nachlassen, und dies ungeachtet wie der Krieg endet.

Nach Ansicht Chinas wäre es sinnvoll, wenn die nach dem Krieg vorhandene Ukraine zukünftig politisch wie militärisch neutral bliebe. Vielleicht sogar als eines der ersten aktiven Länder, der von vielen Staaten inzwischen angestrebten gerechteren, neuen Weltordnung.

Dies bedeutet, die Ukraine würde dann unter dem gemeinsamen Schutz der neuen wie auch alten Großmächte stehen. Russland wird voraussichtlich diesem Kreis nicht mehr angehören, hat jedoch dann als weiterhin große Regionalmacht bereits Teile der heutigen Ukraine bei sich eingegliedert. Soweit Chinas Gedanken zu einer friedlichen Zukunft, wie sie in dortigen politischen Kreisen schon heute diskutiert wird.

Selbst einem EU Beitritt der Ukraine steht nach chinesischer Vorstellung dann nichts im Wege, sollte Europa seine wirtschaftliche Freundschaft zu China weiterhin pflegen. Die Regierung Chinas wird deshalb bereits im nächsten Jahr (2023) damit beginnen, stufenweise mehrere Friedenspläne vorzulegen. Dazu später mehr.

Chinas Einfluss in der Welt wird nach Ende des Ukraine Krieges weiter wachsen

Denn durch seine immensen (Kriegs) Schulden, den eigenen wirtschaftlichen Problemen, sowie auch der durch viele soziale Spannungen geschwächte Westen, könne wohl dem chinesischen (asiatischen) Wirtschafts-Engagement kaum mehr etwas entgegensetzen. So zumindest die Meinunhg der chinesischen Wirtschafts-Wissenschaftler.

. Und dies nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den Staaten der neuen Seidenstrasse, aber vor allem auch nicht in Afrika und den Ländern des Südens (Südamerika). So ergibt sich nach chinesiascher Sicht, langfristig eine moderne und friedliche „Umgestaltung“ der Welt zum Wohle aller Menschen.

Gerade die neuen globalen Wirtschaftsbündnisse Chinas (SCO, RCEP) beweisen dies deutlich (siehe Artikel). Kluge Investoren sollten sich lt. Human Invest deshaslb dieser neuen Zeitenwende (siehe umfangreiche Analyse) auf keinen Fall verschließen.

Dies bedeutet konkret, Teile ihres Kapital schon heute dort anzulegen, wo ein wirtschaftliches Wachstum, sowie hohe Renditen auch in Zukunft weiterhin gewährleistet werden.

Dies können eigentlich aktuell nur die Länder des asiatischen Staatenbunds ASEAN (siehe Artikel), sowie China sein. Jedoch auch die nun weltpolitisch und wirtschaftlich stark aufstrebenden Mitgliedsstaaten der SCO und RCEP. Jedoch auch die sog. BRICS Staaten, in denen neben China, auch die gerade neu entstehende Weltmacht Indien eine entscheidende Rolle spielen wird.

Diese binden auch weiterhin das momentan vom Westen stark abgekoppelte Russland mit ein, was deren Zugriff auf sehr günstige Energieträger und Rohstoffe weiterhin ermöglicht. Sie verschaffen sich dadurch große wirtschaftliche Vorteile gegenüber den klassischen G7 Staaten, helfen so jedoch auch mit, ein „neues Russland“ zu erschaffen.

Ein Neues Russland?

Vielen Lesern des Human Investor Blog mag eine kommende Veränderung in Russland utopisch erscheinen. Die Analysten des Human Invest „Think Thanks“ gaben uns jedoch zu verstehen, dass diese Möglichkeit, einer „Umbildung“ der russischen Regierung, durchaus real sei. Sie komme wohl sogar schneller als es viele erwarten.

Laut Insider Informationen gibt es viele russische Persönlichkeiten mit vor allem starker wirtschaftlicher Orientierung. Sie alle haben durch die Wirren des Ukraine Kriegs bereits viel Geld verloren, sehen aber durchaus Möglichkeiten, die Wirtschaft Russlands schnell wieder zu konsolidieren.

Hierfür werden bereits fortschrittliche politische Konzepte, mit dabei durchaus radikalen, aber auch kreativen Lösungen erarbeitet. .China bleibt dabei, so wurde es den Human Invest Analysten aus einflussreichen politischen Kreisen Chinas versichert, stets in unzerbrüchlicher Freundschaft mit der jeweiligen russischen Regierung verbunden.

Der wirtschaftliche Kollaps der Ukraine

Die ukrainische Wirtschaft erleidet hingegen aktuell den völligen finanziellen Kollaps. Zu diesem Schluss kommem nicht nur die Human Invest Analysten, sondern auch eine neue Studie aus Großbritannien von sehr renommierten Ökonomen. Diese, sowie andere weltweite Analysen, sind deshalb in die Human Invest Bewertung mit eingeflossen.

Das „Centre for Economic Policy Research“ in London, warnt in seiner im Handelsblatt veröffentlichten Untersuchung, dass das Land dringend eine „Neukalibrierung der makroökonomischen Strategie“ vornehmen müsse.

Die Ukraine wäre durch den seit Monaten andauernden Krieg derart geschwächt, dass sie die Mittel für ihren Staatshaushalt und damit auch die Landesverteidigung, inzwischen schon längst nicht mehr selbst aufbringen könne. Man müsse deshalb alle ukrainischen Kriegserfolge, die sich zukünftig durchaus noch einstellen könnten, nur als „Zwischensiege auf Pump“ betrachten. Nachhaltig oder auch kriegsentscheidend wären sie ganz sicher nicht. Hierzu zählten auch etwaige geplante Gegenoffensiven, wie sie in den Köpfen zahlreicher Kriegstreiber noch immer herumspuken.

Die finanzielle Fähigkeit der Ukraine zur eigenen Aufrechterhaltung ihrer Kriegsanstrengungen ist nicht mehr gegeben.

Ihr Fazit fällt dabei sogleich dramatisch als auch deutlich aus: „Wenn das Land so weiterwirtschaftet wie bisher, kommt es zu einer großen wirtschaftlichen Krise, die die Fähigkeit der Ukraine zur Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaft und damit auch jeglichen Kriegsanstrengungen auch in weiterer Zukunft vernichtet“.

Mit anderen Worten: Die Ukraine wird diesen Krieg verlieren, da sie ihre wirtschaftliche Lage nicht mehr selbst nachhaltig verbessern kann. Die Ukraine ist heute, wenn man neutrale Berechnungsgrundlagen zugrunde legt, faktisch „pleite“.

Der internationale Think Thank des Human Invest Analyseteams geht davon aus, dass dieser Zustand aus eigener Kraft auch nach einem Friedensschluss langfristig nicht mehr behebbar ist. So hängt nun alles im Prinzip nur noch von ausländischer Unterstützung ab.

.

Die Ukraine kann keinen „Endsieg“ erreichen

Der Kriegsgegener Russland kann jedoch diese militärische Konfrontation nahezu unbefristet aus eigener Kraft weiterführen. Dies jedoch zukünftig vielleicht nur in stark eingeschränkter Form (lediglich fortgeführter Raketenbrschuß). Dies dann zwar ohne Gebietsgewinne, dafür aber kostengünstig vom eigenen neuen *Heimatland“ aus (eingegliederte ehemalige ukrainische Gebiete).

Es reicht nach chinesischen Experten dabei aus, die „Rest-Ukraine“ so auf Jahre hinaus wirtschaftlich zu destabilisieren und damit quasi „unten zu halten“. Auch dies ist eines der Kriegsziele Russlands. Denn nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn sich eine von Russland unabhängige Ukraine durch westliche Einflussnahme zukünftig wirtschaftlich besser entwickelt hätte, als dessen großes Brudervolk. Die Führung Russlands wäre wohl in große Erklärungsnot geraten.

Diese Gefahr ist aus Sicht Russlands jedoch nun aktuell bereits gbannt, denn niemand würde wohl in ein permanentes Krisengebiet investieren. Mit Ausnahme natürlich von Russlands strategischen Handelspartner China, bei dem dies wohl geduldet würde..

Zudem hat Russland seine eigentlichen militärischen Trümpfe noch lange nicht ausgespielt. Hierzu am Ende dieses Artikels mehr. So bleibt deshalb nur noch die Frage zu klären, wie lange und in welchem Umfang die Unterstützung durch fremde Staaten für die Ukraine noch aufrechterhalten bleibt.

Wie lange gibt es noch Unterstützung für die Ukraine?

Hierbei gibt es wohl große Unterschiede. So wird die USA wohl am längsten dabei „durchhalten“, denn deren Bevölkerung ist durch die dabei angerichteten wirtschaftlichen Schäden weitaus weniger betroffen, als die Länder Europas. Zudem profitiert deren Wirtschaft teilweise sogar vom Krieg (gesteigerter Gas- und Waffenverkauf).

Doch die USA ist, wie sich stets historisch zeigte, ein unsicherer Kantonist. Auch geht dort bereits ein gesellschaftlicher Riss durch die Bevölkerung, wie er in Europa und Deutschland ebenfalls in ein paar Monaten noch zu erwarten ist.

Die weitere Haltung der USA entscheidet sich möglicherweise deshalb erst bei den Präsidentschaftswahlen im übernächsten Jahr (2024). Sollte der Ukraine Krieg bis dahin nicht beendet sein, ist es bei einem Regierungswechsel mehr als fraglich, ob die Unterstützung der Ukraine durch die USA noch weiter aufrechterhalten bleibt.

China ist über die deutsche Haltung verwundert

In diesem Kontext haben vor allem deutshe Politiker sehr voreilig eine zeitlich unbegrenzte und bedingunslose Unterstützungen für die Ukraine zugesagt. Und diese angeblich sogar davon unabhängig, was ihre eigene Bevölkerung (Wähler) darüber denken. Hierüber hat man in den politischen Kreisen Chinas, nach Human Invest Insider-Informationen, ganz besonders gelacht. So sah man sich dort nun deutlich darin bestärkt, welch heuchlerische Scheindemokratien im Westen doch eigentlich vorherrschen.

Und dies auch besonders wegen der in Deutschland langsam aufkeimenden Irrationalität im Umgang mit China. Aber auch etwas betroffen, da die neue deutsche Regierung so wissentlich ihrer eigenen Wirtschaft und Bevölkerung damit schadet.

Es grenzt an einen Akt der absoluten Intoleranz, wenn ein Handelspartner seine eigenen Werte und Anschauungen als alleinigen Maßstab ansieht. Ein freier und unbeschränkter Handel zum Nutzen aller daran Beteiligter, und damit der allgemeinen Wohlstandsmehrung für alle Menschen, kann daraus sicher nicht erwachsen. Dieses politische Fehlverhalten sollte man als Anleger und Investor in Deutschland stets im Hinterkopf behalten.

In China lautet deshalb die Frage: „Handelt etwa die neue politische Führung Deutschlands (sog. Ampel Koalition) eigenmäçhtig und abgekoppelt von ihrer Wirtschaft und Bevölkerung?“ Denn aus deutschen Unternehmens- und Wirtschaftskreisen hört man in China ganz andere (vernünftige) Töne.

Mit den stabilen und rationalen deutschen Vorgängerregierungen hatte man in China ja schließlich all die Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht. So wird in China nun sehr genau beobachtet, wie lange sich die deutschle Wirtschaft und Bevölkerung die Eskapaden ihrer neuen Regierung noch gefallen lässt, und ob mit deren angeblich vorhandenen demokratischen Möglichkeiten sich Änderungen anbahnen.

Und man fragt sich natürlich auch, ob diese momentane emotionale Irrationalität der deutschen Regierung nicht auch auf die bisher freundschaftlichen Handelsbeziehungen zu China übergreifen könnte. Nach Ansicht der Human Invest Analysten, die auch Zugriff zum maßgeblichen politischen Meinungsbild Chinas haben, sollten deshalb auch die deutschen Medien jegliches China-Bashing (siehe Artikel) tunlichst vermeiden.

So hat man in China vor allem auch deshalb ein wenig Sorge, ob die bereits in der EU und Deutschland durch den Ukraine Krieg entstandenen großen wirtschaftfichen Schäden, sie nicht auch selbst ein wenig treffen könnten. Als größter deutscher Handlspartner sieht man sich nämlich in einer starken unauflöslichen gegenseitigen Abhängigkeit, was aus chinesischer Sicht durchaus gut ist, wenn sich eben alle Seiten wirtschaftlich rational verhalten.

Wenn die deutsche Bevölkerung und deren Wirtschaft jedoch durch schlechte Politik in den nächsten Jahren große Teile ihres Wohlstands verliert, werden wohl auch weit weniger Güter aus dem Reich der Mitte bezogen werden. Und hierbei nicht nur technische Halbfertigprodukte und Rohstoffe für die Industrie, sondern vor allem auch die Milliarden an Konsumgütern, angefangen vom High Tec Smartphone bis zum Plastik Weihnachtsschmuck.

China wird sich anpassen

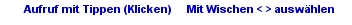

China passt sich gerade durch die Modifizierung seiner Handelsstrukturen diesem inzwischen möglichen Umstand an. Neben der Herstellung einer größeren eigenen wirtschaftlichen Unabhängigkeit, wird das Augenmerk nun besonders auf poteniell wachstumsstarke Länder, mit jedoch bisher weniger stark entwickelter Wirtschaft gerichtet.

Länder in denen es jedoch noch viele ungesättigte Konsumenten und vernüftige Regierungen gibt. Dort wird versucht deren Volkswirtschaften durch unauflösliche Partnerschaften (Kredite) an sich zu binden. Dies sind aktuell vor allem die Länder Afrikas, die seit rund fünf Jahren von China mit vielen Milliarden Dollar massiv in ihrem wirtschaftlichen Aufstieg unterstützt werden.

Dies mag teuer erscheinen, und teilweise müssen auch die Rückzahlungen der Kredite durch die Corona Pandemie, sowie die auch in Afrika spürbaren wirtschaftlichen Verwerfungen des Ukraine Krieges, sogar gestundet werden. Doch es lohnt sich, denn in China denkt man nicht kurzfristig in Legislaturperioden.

Unterstützung für die Menschen Afrikas anstatt sinnlosem Krieg

Vor allem für das Leben der dortigen Menschen ist es gut investiertes Geld, dass hilft deren eigenes Humankapital (siehe Artikel) zu aktivieren. Hierdurch wird, wie bei deren Vorbild China, ein wirtschaftlicher Aufstieg aus eigener Kraft ermöglicht, und so auch langfristig der Frieden gesichert. Dies bedeutet damit auch eine jahrzehntelange partnerschaftliche Verbundenheit, sowie sichere Handelsstrukturen (zum Beispiel beim Bezug von Rohstoffen). Jedoch auch neue wachstumsstarke Absatzgebiete für Chinas günstige Produkte und Dienstleistungen.

Dies steht im krassen Gegensatz zu den Milliarden an Dollar, die im Westen (USA und Europa) in diesem unseligen Ukraine Krieg durch dumme Einmischung verschleudert werden. Investiert wird dort nahezu ausschließlich in Waffen für weiteren Tod und Zerstörrung. So wird das Geld (Steuern) der arbeitenden Bevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos „verpulvert“. Wieviel Gutes und Sinnvolles für die Menschen in Afrika, aber auch im eigenen Land, hätte man wohl damit tun können?

Hauptsächliche Geberländer für Wirtschaftshilfe zur Entwicklung und Aufbau Afrikas

Bestes Beispiel Ägyptem, dem Tor zu Afrika. Dort baut China momentan gegen Kredit an deren neuer Hauptstadt mit, die zukünftig Kairo teilweise ersetzen soll. Ein Projekt der Neuen Seidenstrasse, in dass auch längst Afrika mit eingebunden ist. Unzählige chinesische Firmen haben sich dort bereits niedergelassen und werden wohl auch nach Fertigstellung bleiben. Auch chinesische Kunden und Kreditnehmer von Human Invest sind dabei.

Ähnlich wie bei der Hilfe zur Entwicklung anderer afrikanischer Schwellenländer, schafft China dort durch neue Unternehmen und Infrastruktur viele Arbeitsplätze, bietet innovative Dienstleistungen, und liefert alles was Afrika bei seinem wirtschaftlichen Aufstieg zukünftig benötigt.

Natürlich kann man diesen Mega Projekten auch durchaus skeptisch gegenüberstehen. Jedoch zeigt sich erfahrungsgemäß, der Nutzen von Investitionen die auf mehrere Generationen ausgerichtet sind, wird erst oft Jahre später sichtbar. Auf jeden Fall werden bleibende Werte geschaffen, was man bei den Waffen für die Ukraine wohl wirklich nicht sagen kann. Mehr Informationen über Ägyptens neue Hauptstadt findet man bei WATSON (externer Link).

Das vorläufige Schicksal der Ukraine entscheidet die USA

So werden auf einer US Basis im deutschen Ramstein zukünftig regelmäßige Nato Konferenzen stattfinden. Hier geht es vor allem um die Abstimmung mit den sog. Verbündeten, jedoch auch um die Festlegung der Vorgaben für die ukrainische Regierng.

Nach Insider Informationen soll die Ukraine zukünftig verstärkt dazu gedrängt werden, stets neue Gegenoffensiven zu starten. Deren Erfolge werden dann wohl maßgeblich darüber entscheiden, in welchem Umfang die USA (NATO) die Ukraine weiterhin finanziell, aber vor allem waffentechnisch unterstützen wird. Die Meinung der angeschlossenen Nato Vasallenstaaten hat dabei jedoch wenig Gewicht, da die USA auch den Hauptpart der Unterstützung leistet (knapp ca. 80%).

Für die Ukraine geht es deshalb die nächsten Monate wirklich um „Alles oder Nichts“. So wird deren Regierung wohl alles auf eine Karte setzen und ihre letzten Reserven für diese Gegenoffensiven mobilisieren. Ob diese nun im Winter oder erst im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres (2023) stattfinden ist unerheblich. Man kann jedoch schon heute sagen, diese schreckliche Sache wird wohl solange fortgeführt werden, bis auch der letzte wehrfähige Ukrainer „aufgebraucht“ ist.

Die Ukraine wird gezwungen Erfolge vorzuweisen

Sehr wichtig dabei ist, den USA in den. kommenden Monaten Erfolge in Form von zurückeroberten Land, vielleicht sogar Städten, präsentieren zu können. So werden die Strategen der ukrainischen Armee sich wohl dem von den Russen am schwächsten ausgebauten Teil der Front widmen. Jedoch vor allem dann versuchen, bei einem etwaigen Erfolg, zurückerobertes Land auf Biegen und Brechen zu halten. Und dies bedeutet dann, um die USA nicht zu entäuschen, ohne Rücksicht auf eigene Verluste.

Ob es funktioniert bleibt abzuwarten. Vor allem die Leistung und Reaktion Russlands wird in China sehr interessiert beobachtet. Schlussendlich entscheiden aber über einen millitärischen Erfolg die Anzahl der Soldaten, sowie die zur Verfügung stehenden Mittel. Hierbei ist momentan (Stand September 2022) sogar Russland etwas im Nachteil. Nach chinesischer Analyse steht dem entgegen, dass Russland jederzeit über das Potenial verfügt, dieses schnell wieder zu ändern.

Russlands Versprechen eines schnellen Sieges verwandelte sich in ein Desaster

Russland hat aktuell, wie unter vorgehaltener Hand in China sogar diplomatisch artikuliert, bisher millitärisch sehr überrascht (entäuscht).

Noch beim Zusammentreffen des russischen Präsidenten mit seinem chinesischen Amtskollegen bei den Olympischen Spielen, hatte Russland seine kommende „millitärische Sonderaktion“ angeblich als „keine große Sache“ bezeichnet.

Die Ukraine würde, so wurde geprahlt, „nahezu kampflos wie Jahre zuvor die Krim in ein paar Tagen besetzt sein“. Nun werden Russlands militärische Bemühungen jedoch real betrachtet, immer öfters zu großen Desastern.

China begrüsst normalerweise immer die Souveränität aller Staaten und achtet diese auch. Hier gab es jedoch eine Ausnahme. Russland machte seinem neuen „Partner“ nämlich deutlich, bei der Ukraine handle es sich gar nicht um ein souveränes Land, es sei historisch schon immer ein Teil Russlands gewesen. Dies auch als klare Anspielung auf die Lage in Taiwan (s. Human Investor Beitrag), wo laut russischer Ansicht der gleiche Sachverhalt vorliege.

Ein neuer strategische Partner, wie ein durch die Ukraine vergrössertes Russland als Puffer zum Westen, wurde deshalb anfangs von China sogar als vorteilhaft und friedenssichernd empfunden. China ist jedoch bei solchen fremden Konflikten, wie schon im ersten Teil dieser Analysel beschrieben, stets neutral.

Die Fehleinschätzung Russlands

Doch Russland und sein Präsident hatten sich, wie wir alle heute wissen, mit seiner Einschätzung gründlich verkalkuliert. Die Ukraine wehrte sich, und deren Streitkräfte zeigten sich schon am Anfang der militärischen Auseinandersetzung weitaus stärker als erwartet.

Dies natürlich auch durch den Einfluss des Westens, der die Ukraine schon viele Jahre zuvor permanent aufgerüstet hatte. Dieser Umstand war eine klare Reaktion auf Russlands Eingliederung der Krim im Jahr 2014. Dem wohl völlig unfähigen russischen Geheimdienst war dieser Sachverhalt jedoch völlig entgangen, und er lieferte den russischen Entscheidungsträgern deshalb mit Sicherheit fehlerhafte Informationen.

Jedoch hatten auch die USA und der gesamte Westen der Ukraine keine echte Gegenwehr zugetraut. Als durch militärisches Engagement und dem Mut deren Soldaten sich jedoch der Hauch eines möglichen Erfolges abzeichnete, begann die bis heute anhaltende sehr starke Unterstützung der Ukrasine mit Waffen und finanziellen Mitteln. Dies besonders als sich aufzeigte, dass „die Russen“ beileibe nicht so stark waren, wie es bisher weltweit vermutet wurde.

Ist Russland nur ein militärischer Scheinriese?

Die bisherigen militärischen Erfolge der waffentechnisch eigentlich weit unterlegenen Ukraine scheinen dies zumindest zu bestätigen. Von der gefürchteten Schlagkraft der ehemaligen russischen (Sowjet) Armee, deren Ruhmestaten in unzähligen Denkmälern der Nachkriegszeit verewigt wurden, scheint nicht mehr viel übrig zu sein.

So fand inzwischen der Nimbus von der Überlegenheit der russischen Armee in der Ukraine sein Ende. Dem leistete der Präsident der Ukraine durch seine sehr gute Propaganda-Arbeit jedoch auch noch erheblich Vorschub. Er schaffte es vor allem den USA zu vermitteln, dass er in seinem Land angeblich die Freiheit und Menschenrechte verteidigen würde. Genau eben die Dinge, die der Westen schon immer als Vowand nutzte um seine Vormachtstellung in der Welt zu festigen. So wurde aus diesem Regionlkonflikt leider mittlerweile ein veritabler Stellvertreterkrieg zwischen den verschiedenen Ideologien.

Begünstigt ein langer Stellungskrieg baldige Friedensverhandlungen?

Inzwischen hat sich der Konflikt jedoch in einem gnadenlosen Stellungskrieg gewissermassen „festfefressen“. Keine der Kriegsparteien macht dabei mehr nennenswerte Landgewinne. Ob die kommenden Offensiven der Ukraine, oder auch die der Russen daran etwas ändern werden, bleibt abzuwarten.

Falls nicht, werden beide Kriegsparteien nach einem langen zermürbenden Kriegswinter und dem Kiegsverlauf des näçhstenen Jahres (2023) wohl zu der Einsicht gelangen, dass nun die Zeit für Verhandlungen gekommen ist. Von Seiten der Ukraine vor allem aus dem Bewusstsein heraus, dass nun die Auslandshilfe langsam erlahmen wird. Und wohl auch dadurch, dass die versprochenen Angriffswaffen aus dem Westen (wie beispielsweise schwere Panzer), nicht in ausreichender Menge zeitnah zur Verfügung stehen. Von russischer Seite wird wohl ebenfalls ein Frieden begrüsst werden, um den bis dahin steigenden wirtschaftlichen und sozialen Spannungen im eigenen Land begegnen zu können..

Land gegen Frieden.

Das Verhandlungskonzept wird dabei lt. den Human Invest Analysten wohl „Land gegen Frieden“ lauten, wie es auch in anderen Weltregionen schon erfolgreich angewandt wurde.

Ob in diese Verhandlungen jedoch noch die Ukraine mit eingebunden wird, ist fraglich. Denn deren starrköpfiger Präsident hat sich und sein Land mit seiner „Null Toleranz Haltung (keinerlei Gebietsabgabe)“ , nach Meinung von maßgeblichen Diplomaten bereits disqualifiziert.

Bleiben die westlichen Militärhilfen jedoch erst einmal aus, bietet sich für die Ukraine wohl nur noch der sofortige Waffenstillstand an. Und falls Russland diesem zustimmt, möglicherweise nur noch die Rolle des Zuschauers. So hört man es wenigstens aus politischen Kreisen, wenn auch nur unter vorgehaltender Hand. „Wer den Sumpf des Krieges austrocknen möchte, darf die Kröten nicht fragen“, so lautet zumindest ein altchinesisches Sprichwort.

Doch noch ist es längst nicht soweit. Wie die Human Invest Analysten aus sicherer Quelle bereits erfahren haben, wird China in der Mitte des nächsten Jahres (2023) bereits mehrere Friedenspläne vorlegt haben. Es strebt dabei voraussichtlich die Rolle des internationalen, sowie unabhängigen neutralen Vermittlers an.

Zusammen mit seinem Verhandlungspartner (USA), könnten dann die beiden Großmächte sogar gleichberechtigt eine Schutzfunktion für die Ukraine übernehmen. Dies würde den Appetit Russlands auf die Ukraine, jedoch auch auf andere (NATO) Staaten, dann dauerhaft zügeln.

Was die Ukraine jedoch verhandlungsbedingt dann aus ihrem bisherigen Staatsgebiet an Russland abgeben muss, kann zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch niemand beantworten. Wie es auch ausgeht, nach chinesischer Meinung gilt heutzutage, „Krieg ist schlecht fürs Geschäft“.

Bringen erfolgreiche ukrainische Gegenoffensiven die Katastrophe?

Diese Frage stellen sich inzwischen chinesische Analysten unter Bezugnahme weiterer internationaler Militärexperten, denen die Beurteilungen des britischen Geheimdiensts und der USA vorliegen. Diese werden jedoch bisher der westlichen Öffentlichkeit vorenthalten.

Eine Katastrophe deshalb, da Russland seine militärischen Anstrengungen bereits nach der ersten Gegenoffensive wohl erheblich forcieren würde.

Russland wird diese Auseinandersetzung nicht verlieren, wurde in diesem Zusammenhang auch stets seinem neuen strategischen „Partner“ China vermittelt. Russlands Gegenmaßnahmen gliedern sich dabei, lt. verschiedenen chinesischen Experten, die auch in Kontakt zu Russlands Militärführung stehen, in die untenstehenden vier Maßnahmenpunkte.

Der 4 Punkte Plan des Schreckens

1.

Mögliche Kriegserklärung an die Ukraine. Dies dann in Verbindung mit der allgemeinen oder einer weiteren Teilmobilmachung. Rekrutierung und Vergrößerung auch deren Söldner Truppen (Wagner Gruppe).

Hierdurch würde sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden russischen Soldaten erheblich vergrößern. Zudem könnte weiteres Kriegsgerät zum Einsatz gebracht werden, dass bisher nach gültigen Militärstatuten zur Verteidigung anderer russischer Landesteile dort gebunden ist. Gerade die Anzahl an Soldaten wird, wie schon im ersten Teil dieser Analyse geschrieben, den Ausgang des Krieges massgeblich beeinflussen.

2.

Gezielte Zerstörung der Infrastruktur der Ukraine. Dies mit dem Ziel dem Land seine Wasser, Gas und Stromversorgung vollständig zu nehmen. Angriffe deshalb auf Krafttwerke, Gaspipelines und anderen Versorgungseinrichtungen. Ebenso auch die Zerstörung von Strassen, sowie auch des Bahnnetzes, wobei hier Brücken die neuralgischen Punkte darstellen.

Dies bedeutet dann auch, sollte sich der Krieg noch bis Ende nächsten Jahres „hinschleppen“, dann auch Angriffe auf z. B. Staudämme und Kernkraftwerke. Überflutungen und eine radioaktive Dekontamination weiter Landesteile würde dann wohl jede ukrainische Gegenoffensive sehr schnell zum Erliegen bringen. Und wie immer, wäre dann wohl der Schuldige nicht auszumachen. In diesem Zusammenhang zitieren chinesische Militärexperten einen „Meister des Krieges“ aus dem 15. Jahrhundert: „Vernichte, was du nicht besiegen kannst„.

3.

Keine weitere Schonung der Zivilbevölkerung des ukrainischen „Brudervolks“ (Totaler Krieg). Dies beinhaltet dann auch den großflächigen Angriff auf zivile Ziele der Ukraine. Zum Beispiel die massive Bombardierung deren Großstädte um die Ukrainer zu zermürben. Wäre Russland hierbei bereit eine Vielzahl seiner Bomber zu „opfern“, erscheint diese Option durchaus im Bereich des Möglichen. Dies wird jedoch auf jeden Fall geschehen, wenn Russlands Kapazitäten zur Flugabewehr zur Neige gehen.

Ein Mittel, dass schon von Amerikanern und Engländern im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland angewandt wurde. So fiel z. B. die Kernstadt von Dresden in nur einer Nacht einem Bombengeschwader zum Opfer. Und seitdem hat sich die Waffentechnologie permanent weiterentwickelt. Was dies z. B. für Kiew, Odessa, oder andere ukrainische Großstädte bedeuten würde, mag man sich gar nicht vorstellen.

4.

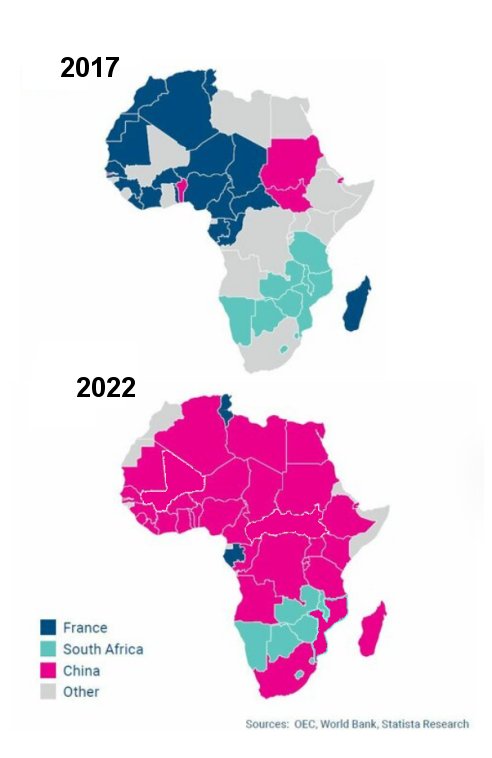

Einsatz taktischer Atomwaffen. Inzwischen liegt ein sehr begrenzter russischer Atomschlag durchaus im Bereich des Möglichen. Bei taktischen Atomwaffen handelt es sich um Kernwaffen, die im Gegensatz zu den großen strategischen Atomwaffen eine weitaus schwächere Wirkung zeigen (sog. Smart Nukes). Die kleinsten von ihnen haben nicht mehr Sprengkraft als ca. 50 Fliegerbomben, die größten etwa das Zerstörungspotenial von 1/10 der Hiroshima Bombe. Dies würde das Kriegsgeschehen in der Ukraineä sofort nachhaltig verändern.

Über diese „kleinen“ taktischen Atomwaffen ist wenig bekannt. Entwickelt wurden sie schon in den 50er Jahren zu Zeiten des kalten Krieges. Auf US / NATO Seite waren sie vor allem dazu gedacht, im Verteidigungsfall Russlands riesige Panzerarmee an der Grenze von Osteuropa aufzuhalten. Dies schien nach den damaligen NATO Doktrien überhaupt nur nuklear möglich zu sein. Wie wir heute aus der Geschichte wissen, sollte hierfür Deutschland nach US Planung zum atomaren Gefechtsfeld werden. Zu diesem Zweck wurden diese Waffen, bzw. ihre verbesserten Nachfolger, unter US Verschluss bis in die 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland stationiert.

Das untenstehende kurze Video zeigt die Vorführung der damals kleinsten US Atomwaffe (Davy Crockett) vor US Regierungsvertretern. Die Reichweite der abgesch.ossenen Waffe beträgt nur ca. 4 km, der hauptsächliche Zerstörungsradius durch das Equivalent von ca. 20 Tonnen TNT Sprengstoff ca. 750 m. Im Detonationsbereich der Thermo-nuklearen Waffe herrschen jedoch Sonnentemperaturen, die den Stahl eines jedes militärische Grossgeräts (z. B. Panzer) verdampfen, bzw. im Umkreis restlos zerschmelzen lassen. So reichen wenige taktische Atomwaffen bereits aus, selbst sehr große Panzerverbände zu neutralisieren.

Die im Film vorgestellte Waffe kann man heute nur noch im Museum besichtigen. Heutige taktische Atomwaffen werden meist mit weitreichenden Raketen oder Kampfflugzeugen ins Zielgebiet befördert. Teilweise werden sie jedoch auch von kleineren Schützenpanzern oder mobilen Raketenbatterien abgefeuert. Nach Schätzungen chinesischen Militärexperten verfügt Russland über ca. 1.500 dieser kleineren atomaren Gefechtswaffen. Viele wurden auch auf veraltete Panzermodelle installiert, so dass diese an Feuerkraft und Zerstörungswirkung selbst moderne konventionelle Kampfpanzer bei weitem übertreffen.

Die realen Auswirkungen beim Einsatz von taktischen Atomwaffen

Mehr als die eigentlich überschaubaren Zerstörungen „kleiner“ taktischen Atomwaffen auf dem Gefechtsfeld, würde sich lt. namhaften Militärexperten vor allem die psychologische Wirkung auf die Soldaten, jedoch auch auf die Menschen der gesamten Welt Wirkung zeigen.

Plötzlich gäbe es keine lange geglaubte „atomare Sicherheit“ mehr. Und dies würde deshalb ganz besonders stark wiegen, da Russland sogar seinem neuem Wirtschaftspartner China versprochen hatte, keine Atomwaffen einzusetzen. Ob sich dieses eventuell nur auf die großen strategische Atomwaffen bezieht, ist unbekannt.

Ganz besonders China ist jedoch gegen den Einsatz jeglicher Kernwaffen in der Ukraine, denn es braucht nach Kriegsende für seine Waren und Dienstleistungen intakte, und nicht verstrahlte (unbewohnbare) Absatzgebiete. Durch seinen heute schon starken wirtschaftlichen Einfluss auf Russland, kann deshalb China diesen Atomwaffenverzicht wohl auch als einziges Land eventuell durchsetzen.

Die möglichen Reaktionen der USA beim Einsatz von Kernwaffen

Doch auch auf die weitere Strategie der USA hätte ein Atomwaffeneinsatz wohl ungeahnte Auswirkungen. Wie sagte doch ein US Senator unter vorgehaltener Hand: „Damit wäre unser Kriegsengagement (gemeint sind die USA), wegen der Gefahr einer nuklearen Eskalation, eventuell beendet. Denn für ein paar Ukrainer sterben mit Sicherheit keine amerikanischen Kinder“. Und dies wäre wohl bei einem nuklearen Schlagabtausch mit Russland unvermeidlich, sollte jemand Russland atomar angreifen.

Hierbei gilt es zu bedenken, Russland hat das Potenial sowohl alle Großstädte der USA, wie auch die in Europa zeitgleich zu vernichten. Dies natürlich dann nur zum Preis der eigenen vollständigen Zerstörung. Der Westen würde sich lt. chinesischen Analysten deshalb, ganz gleich was in der Ukraine geschieht, wohl niemals „nuklear“ einmischen. Er würde sein weiteres Engagement dann wohl anderweitig verstärken, ohne jedoch wie bisher selbst mit Truppen aktiv zu werden.

Das nukleare Gleichgewicht des Schreckens bliebe unverändert

Denn das sog. „Gleichgewicht des Schreckens“, dass so lange schon den Weltfrieden garantiert, bestünde ja weiterhin. Niemand in den Atommächten, oder deren echte Verbündete (NATO), wären ja zu Schaden gekommen. Dort bestünde deshalb, real betrachtet, keine erhöhte Gefahr. Und dies selbst dann nicht, wenn in der Ukraine wirklich massiv taktische Atomwaffen durch Russland zum Einsatz gebracht würden.

Ganz gleich wie die Sache sich entwickelt, ein großer atomarer Weltkrieg wegen der Ukraine fände durch die Umsicht der USA und China, sowie auch den anderen Atommächten nicht statt. Ob sich Russland jedoch bei den „kleinen“ taktischen Atomwaffen, wie oben beschrieben, wirklich zurückhält, bleibt abzuwarten. Denn es wird, wenn es „hart auf hart“ kommt, so die chinesischen Militäranalysten, diesen Krieg nicht verlieren. Dieser wichtige Aspekt wurde schon im Human Investor Beitrag zur Zeitenwende ausgiebig bewertet. Lesen sie hier das entsprechende Kapitel.

Gesellschaftliche Auswirkungen beim Einsatz von Atomwaffen

Selbst ein kleiner Kernwaffeneinsatz würde wohl bei den Bevölkerungen Europas große Angst, ja sogar ein Trauma auslösen. Die Human Invest Analysten sind sich sicher, alle bisher noch geglaubte Sicherheit und die Kriegslust einiger EU und US Politiker würde sich mental sehr schnell verflüchtigen.

Ob deren Bevölkerungen dann auch weiterhin für eine Unterstützung des für sie sinnlosen, nachteiligen, nun jedoch auch für sie selbst lebensgefährlich gewordenen Konflikts zu begeistern wären, ist mehr als fraglich. Die neuen schnell aufkommenden „Friedensbewegungen“ hätten wohl weltweit großen Zulauf und würden alle bestehenden politischen Strukturen nachhaltig verändern.

Europa, möglicherweise sogar die USA, würden weltweit als nicht mehr sicher gelten. Dies würde dann wohl die europäischen Finanz- und Aktienmärkte immens negativ beeinflussen. Vom Bankensektor (auch der Währung) und Immobilienmarkt ganz zu schweigen.

So kann diese als Regionalkonflikt begonnene Auseinandersetzung, neben den bisher schon sehr schlimmen Auswirkungen, vor allem Europa in eine bisher wirklich unvorstellbare (wirtschaftliche) Katastrophe stürtzen. Es gilt deshalb für Kapitalanleger und Investoren schon heute auf die Anzeichen einer kommenden (atomaren) Eskalation zu achten.

Anzeichen einer russischen (nuklearen) Eskaklierung des Krieges

Gerade Anleger und Investoren sollten in Zukunft die politische und militärische Lage genau beobachten. Dies vor allem, um rechtzeitig wichtige Entscheidungen zu fällen, die dazu dienen, dass eigene Kapital zu schützen. Wichtigstes Kriterum ist dabei zu bewerten, ob bestimmte Indikatoren (Grundvoraussetzungen) gegeben sind, die zu einer weiteren Eskalation des Krieges führen.

Alle Alarmglocken müssen dabei zum Beispiel schrillen, wenn Russland damit beginnt kleinere taktische Atomwaffen näher an die Grenzen der Ukaraine und EU mittels Stationierung heranzuführen. Dies könnten dann sogar nur entsprechende mobile Raketenwerfer sein.

Und ein ganz wichtiger weiterer Indikator wäre es, wenn Russlands Medien umschwenken, und aus der bisherigen „militärischen Spezialoperation“ einen echten Krieg machen. Den Konflikt also plötzlich zu einer Auseinandersetzung mit dem gesamten Westen, (NATO) hochstilisieren. Einen Krieg, wo es dann laut Propaganda sogar um die Existenz Russlands ginge, dass der Westen vernichten will.

Dies ist dann lt. den Human Invest Analysten ein klares Zeichen, dass Russlands Bevölkerung langsam auf einen notwendigen Atomwaffen Einsatz der eigenen Streitkräfte eingeschworen wird.

Fazit

Niemand weiss was die Zukunft bringt. So gibt es mittlerweile jedoch sehr viele vernünftige Gründe, in Deutschland, Europa und den USA, wenigstens nicht mehr alles Geld anzulegen. Kluge Menschen investieren deshalb schon lange in die aufstrebenden kriegsunabhängigen Wachstumsregionen der Welt. Und sie alle werden dabei auch seit vielen Jahren bei ihren sicheren asiatischen Festgeldkonten mit hohen Renditen (Garantiezinsen) dafür belohnt.

Zurück zum Teil 1

Situationsanalyse des Ukraine Krieges

Die sehr umfangreichen Analysen zu den verschiedensten Sachverhalten haben beim Human Investor Blog seit vielen Jahren Tradition. Hierzu ein kurzes Vorwort:

Human Investor ist der Blog des chinesisch-schweizerischen Finanzdienstleisters Human Invest. Dem Blog steht ein Expertenteam vor, dass stets themenbezogen weitere externe Spezialisten hinzuzieht. Diese stellen den sog. „Think Tank“ von Human Invest dar. Neben unseren Analysten aus der Schweiz, Deutschland und den USA, sind es vor allem auch die Fachleute und Wirtschaftsexperten aus China und Russland, die zu einem wesentlich runderen Meinungsbild beitragen. Viele haben in ihren Ländern exzellente Kontakte zu einflusseichen Persönlichkeiten aus Gesellschaft , Wirtschaft, und Politik und können uns deshalb mit ungefilterten Informationen versorgen, die so den „normalen“ Medien nicht zur Verfügung stehen.

„Situationsanalyse des Ukraine Krieges“ weiterlesenGibt es wirklich eine Taiwan Krise?

Viele Anfragen erreichten uns zur Problematik um Taiwan. Genau wie der unselige Krieg in der Ukraine ist dies ein Thema, dass sehr vielen Menschen Sorge bereitet. Auch Human Investor ist dieser Sache nachgegangen, und der Think Thank unserer Muttergesellschaft Human Invest hat uns hierzu eine umfangreiche Analyse des Sachverhalts vorgelegt. Um die Taiwan Frage etwas umfassender beurteilen zu können, muss man lt. den Human Invest Analysten vor allem auch in die Vergangenheit blicken. Der rechtliche Status von Taiwan ist nämlich geschichtlich betrachtet keinesfalls so klar definiert, wie es uns die Volksrepublik China, sowie auch das neuzeitliche „Staatsgebilde“ Taiwan darlegen möchten.

„Gibt es wirklich eine Taiwan Krise?“ weiterlesenChina Bashing und das Versagen Europas

Doppelmoral im Umgang mit China: Die USA reden über Werte, sie meinen aber geopolitischen Einfluss. Die Europäer hingegen reden auch über Werte, sie meinen aber wirtschaftliche Interessen. Was daraus folgt ist „Bashing“. Dies bedeutet ein allgemeines öffentliches Beschimpfen und Schlechtreden, sowie ein Anprangern von angeblichen Miss-Ständen. Doch so sollten freundliche Nationen und gute Handelspartner niemals miteinander umgehen.

„China Bashing und das Versagen Europas“ weiterlesenEin sicheres, renditestarkes Auslandskonto für alle. Kostenlose Einrichtung *

(* erfordert eine geringe Mindesteinzahlung)

Der Besitz eines Human Invest Auslandskontos hat viele Vorteile. Jedoch ganz besonders in der wachstumsstarken Weltregion Asien, wo sich Geldanlagen auf Festgeldkonten noch so richig lohnen. Wo es auch weiterhin ein funktionierendes Bankgeheimnis gibt, und damit auch einen echten Persönlichkeitsschutz. Denn nur durch eine durchgehende Diskretion können in der heutigen Zeit noch Eingriffe „Dritter“, zum Beispiel westlicher Juristikationen, sicher und erfolgreich abgewehrt werden. Erst dies ermöglicht einen wirklich einhundert prozentigen Konto- und Pfändungsschutz.

AHuman Invest – Anti Fake News Offensive

Als langjähriger Anbieter ethischer Finanzprodukte entlarvt unsere Anti Fake Offensive viele Verleumder, Agitatoren, und Lügner im Internet. Nicht nur in der Politik, sondern besonders in Fragen der Wirtschaft, Finanzen und der Geldanlage greift dieses Phänomen immer mehr um sich.

„Human Invest – Anti Fake News Offensive“ weiterlesen