Doppelmoral im Umgang mit China: Die USA reden über Werte, sie meinen aber geopolitischen Einfluss. Die Europäer hingegen reden auch über Werte, sie meinen aber wirtschaftliche Interessen. Was daraus folgt ist „Bashing“. Dies bedeutet ein allgemeines öffentliches Beschimpfen und Schlechtreden, sowie ein Anprangern von angeblichen Miss-Ständen. Doch so sollten freundliche Nationen und gute Handelspartner niemals miteinander umgehen.

„China Bashing und das Versagen Europas“ weiterlesenHuman Invest – Anti Fake News Offensive

Als langjähriger Anbieter ethischer Finanzprodukte entlarvt unsere Anti Fake Offensive viele Verleumder, Agitatoren, und Lügner im Internet. Nicht nur in der Politik, sondern besonders in Fragen der Wirtschaft, Finanzen und der Geldanlage greift dieses Phänomen immer mehr um sich.

„Human Invest – Anti Fake News Offensive“ weiterlesenNeuer Kundenrekord – seit Mai nun Tausende neuer Human Invest Konten

Dies führte aktuell bei neuen Kontoanträgen zu einem großen Bearbeitungsrückstand. Schon ab März 2022, dem Beginn unserer beiden großen Sonderaktionen, verzeichneten wir eine stetig steigende Nachfrage. Wir waren jedoch der Meinung, dies würde sich in der Urlaubszeit wieder stark reduzieren. Doch durch die Kriegsereignisse, sowie die prognostizierte kommende Wirtschaftslage in Europa, hielt der Boom unvermindert an. Eine schwierige Corona Lage in China, führte dabei ebenfalls zu weiteren Verzögerungen.

„Neuer Kundenrekord – seit Mai nun Tausende neuer Human Invest Konten“ weiterlesenSind Geldanlagen in der Schweiz noch sicher?

Am 28. Februar 2022 beschloss der Schweizerische Bundesrat trotz größter Bedenken betreffend der schweizerischen Neutralität, die Sanktionspakete der EU gegen Russalnd zu übernehmen. Dies bertraf rückwirkend die Sanktionen von 2014 (Annektion der Krim), sowie die neuen Sanktionspakete vom 23. und 25. Februar 2022. Der Angriff von Russland auf die Ukraine sei „völkerrechtlich“ jedoch auch „moralisch“ nicht hinzunehmen, begründete der Bundespräsident Ignazio Cassis diesen in diesem Umfang einmaligen Schritt und resümierte: „Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral“.

„Sind Geldanlagen in der Schweiz noch sicher?“ weiterlesenHat die Neuausrichtung der Welt begonnen?. Was bedeutet diese Zeitenwende? Die große Mega-Analyse von Human Invest zu allen aktuellen Sachverhalten

Der Westen hat Russland aufgrund seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs in der Ukraine mit enormen Sanktionen belegt. Wie könnte Moskau längerfristig darauf reagieren? Eine engere Zusammenarbeit mit Peking scheint der plausibelste Ausweg zu sein, aber mit welchen Folgen für die Weltwirtschaft? Und welche Probleme aber auch Chancen ergeben sich daraus für die Bürger Europas? Das Analystenteam des Think Tank von Human Invest ist dieser Frage nachgegangen.

äInflation in Deutschland und Europa auf Rekordhoch 7,5%

Laut einer ersten Schnellschätzung der Statistikbehörde Eurostat ist die Inflation in den Euro-Ländern im März auf 7,5 Prozent gestiegen. Eine derart hohe Inflation gab es in Europa vielerorts nicht mehr seit den 1980er Jahren. Der Hauptgrund für die derzeitige Preis-Hausse sind die stark steigenden Energiepreise. Damit wird die von vielen damals angezweifelte Jahresprognose der Human Invest Analysten vom 5. Januar 2022 noch weit übertroffen. Jetzt heisst es das angelegte Kapital vor Kaufkraftschwund wirksam zu schützen. Was ist zu tun?

„Inflation in Deutschland und Europa auf Rekordhoch 7,5%“ weiterlesenWestliche Firmen und Konzerne ziehen sich aus Russland zurück

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen sich viele westliche Firmen und Konzerne aus Russland zurück. So auch der Getränkekonzern Coca-Cola, der Fastfood-Anbieter McDonald’s und die US-Kaffeehauskette Starbucks. Coca-Cola teilte am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit, sein Geschäft in Russland auszusetzen. Und viele weitere werden wohl noch folgen. Es droht massiver wirtschaftlicher Schaden.

„Westliche Firmen und Konzerne ziehen sich aus Russland zurück“ weiterlesenKrieg in Europa. Russland überfällt die Ukraine. Die Human Invest Analyse.

Nun ist es also passiert. Es ist wieder Krieg in Europa. Ein ungeheuer Vorgang, der sich aber im Vorfeld bereits seit Monaten abzeichnete. Doch niemand konnte sich dieses schreckliche Ausmaß und die nachfolgende Eskalation vorstellen. Jedoch bereits in unserer am 5. Januar veröffentlichten Jahresprognose 2022 , hatten die Human Invest Analysten eine kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine als sicher vorausgesehen.

Und sogar dort bereits beschrieben, dass möglicherweise die Anerkennung der russisch orientierten Donbass Provinzen durch Russland der Auslöser sein könne. Sie prognostizierten einen russischen Einmarsch, jedoch nur um diese neuen „Staaten“ dann militärisch vor der Ukraine zu schützen.

Die Tatsache, dass jedoch die gesamte Ukraine von Russland militärisch überfallen wurde, dazu fehlte sogar den ansonsten hervorragenden Human Invest Analysten die Fantasie. Wir beschreiben am Schluss dieses Artikels die Lage, und gehen auf die wirtschaftlichen Verwerfungen ein, die durch diesen Krieg entstanden sind. Wir zeigen auf, wie, Human Invest konkrete Hilfe leisten kann, um finanziellen Schaden abzuwenden.

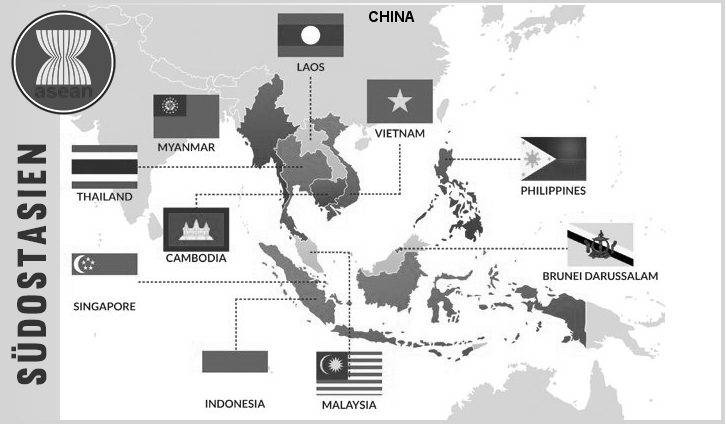

„Krieg in Europa. Russland überfällt die Ukraine. Die Human Invest Analyse.“ weiterlesenDie ASEAN Staaten, neben China das Arbeitsgebiet von Human Invest

Die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ist eine 1967 gegründete Organisation südostasiatischer Staaten (Singapur, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar (Burma), Malaysia, Brunei, Kambodscha, Indonesien, und den Philippinen. Inzwischen ist die ASEAN eine der wirtschaftlich wachstumsstärksten Regionen der Welt.

„Die ASEAN Staaten, neben China das Arbeitsgebiet von Human Invest“ weiterlesenOlympische Winterspiele haben begonnen

Die 24. Olympischen Winterspiele haben begonnen: Der chinesische Staatschef Xi sprach die traditionelle Eröffnungsformel. Doch wegen der Corona Pandemie finden die Spiele leider unter besonderen Vorzeichen statt. In China gilt noch immer die Null-Covid Strategie. Jeder auftretende Fall wird strikt nachverfolgt und die Umgebung des Infizierten sofort abgeschirmt. Dies ist der Grund warum due Covid Erkrankung, gemessen an der Bevölkerungszahl von 1,4 Milliarden Menschen, kaum mehr vorhanden ist. Um nun eine erneute Infizierung Chinas mit der Seuche vorzubeugen, werden die Spiele dieses Jahr deshalb getrennt von der Öffentlichkeit, in einer sog. Olympia-Blase stattfinden.

„Olympische Winterspiele haben begonnen“ weiterlesen